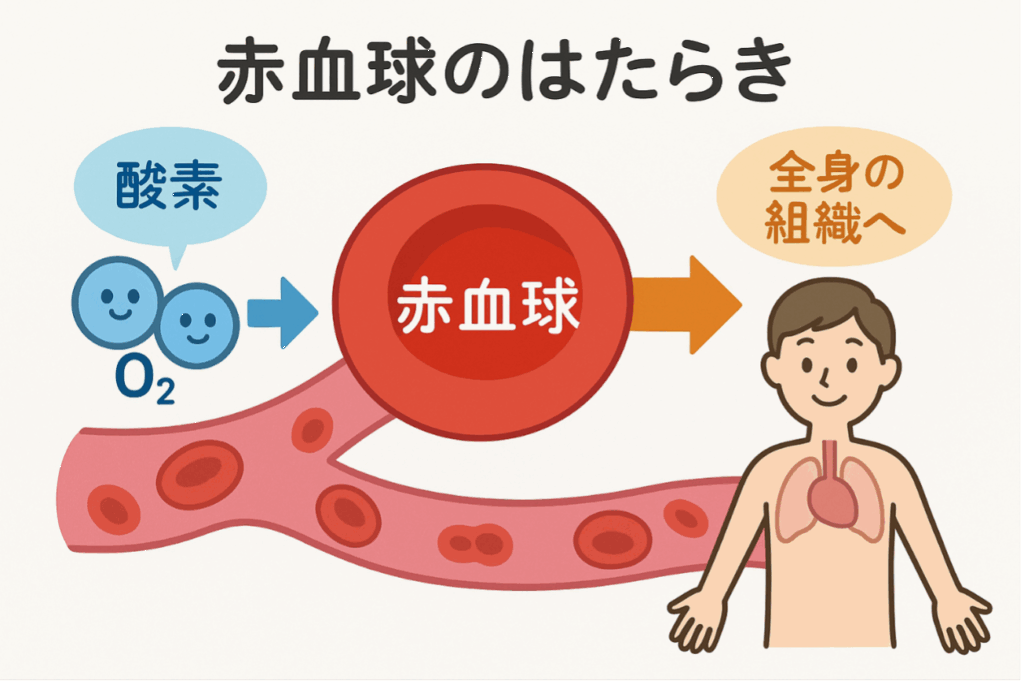

健康診断の結果を見て、「赤血球が多いですね」と言われ、不安になったことはありませんか?赤血球は、体に酸素を運ぶ大切な細胞です。しかし、多すぎると体に悪い影響を与えることがあります。今回は、「赤血球が多い」とはどういうことか、わかりやすく解説します。

赤血球が多いと何が困る?

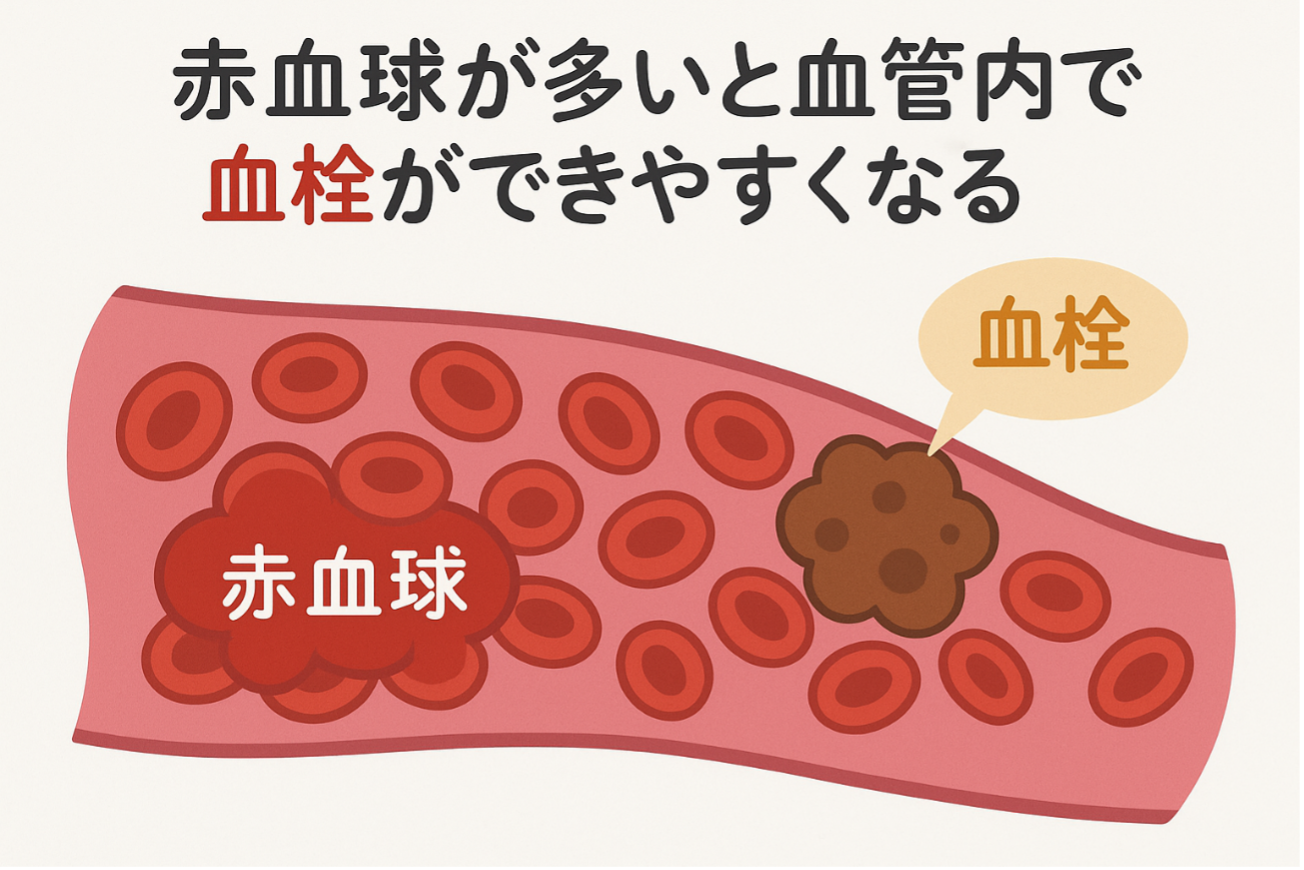

赤血球の数が正常より多い状態を「多血症(たけつしょう)」と呼びます。赤血球が多いと血液がドロドロになり、血栓(血のかたまり)ができやすくなるため、脳梗塞や心筋梗塞などの血管が詰まる病気になりやすくなります。

多血症の診断

多血症の診断は、赤血球数ではなく、血色素量(ヘモグロビン値)、ヘマトクリット値を基準におこないます。血色素量(ヘモグロビン値)で、男性は16.5g/dL以上、女性は16g/dL以上、ヘマトクリット値で、男性は49.0%以上、女性は48.0%以上の場合に多血症の可能性があります。ただし、健診で一度高い数値が出ただけでは、すぐに病気と判断されるわけではありません。

多血症の種類と原因

多血症には大きく分けて「相対的多血症」と「絶対的多血症」の2つがあります。

「相対的多血症」は、実際には赤血球の数が増えていないのに、体の水分が減って血が濃く見えている状態です。たとえば、脱水(汗をたくさんかいたり、水分をとらなかった場合)や、過度の飲酒・喫煙のあとによく見られます。この場合、水分をしっかりとるだけで数値が改善することが多いです。

「絶対的多血症」は、何らかの原因によって、赤血球そのものが増えている状態です。たとえば、慢性的な酸素不足(肺の病気、高地での生活、重度の睡眠時無呼吸症候群など)を補うために赤血球の数が増えている場合や、まれに、造血ホルモンであるエリスリロポエチンの過剰による二次性多血症(これをきっかけに他の病気が見つかる場合もある)、血液を作るしくみが故障して過剰に赤血球をつくるようになってしまった「真性多血症」という血液の病気のことがあります。

どう対処すべきか?

「赤血球が多い」と聞くと驚くかもしれませんが、すぐに心配しすぎる必要はありません。まず過去の健診結果と比べて、変化があるかどうかを確認しましょう。また、喫煙や脱水、薬の影響がないかを見直すのも大切です。医療機関では、必要に応じて血液検査や酸素濃度の測定などをおこない、原因を調べます。当院は血液の病気の専門医が勤務しており、健診などで赤血球が多いと言われた場合は、ご相談ください。

文責:吉岡聡(医師)