鉄欠乏性貧血とは

鉄欠乏性貧血とは、体内の鉄の不足による血色素量の低下(貧血)を来す非常に頻度の高い疾患です。月経のある女性に特に多く、階段を上ったり、走るときに息が切れやすくなったり、疲れやすくなるほか、朝起床出来なくなったり、認知機能の低下なども起こることがある病気です。

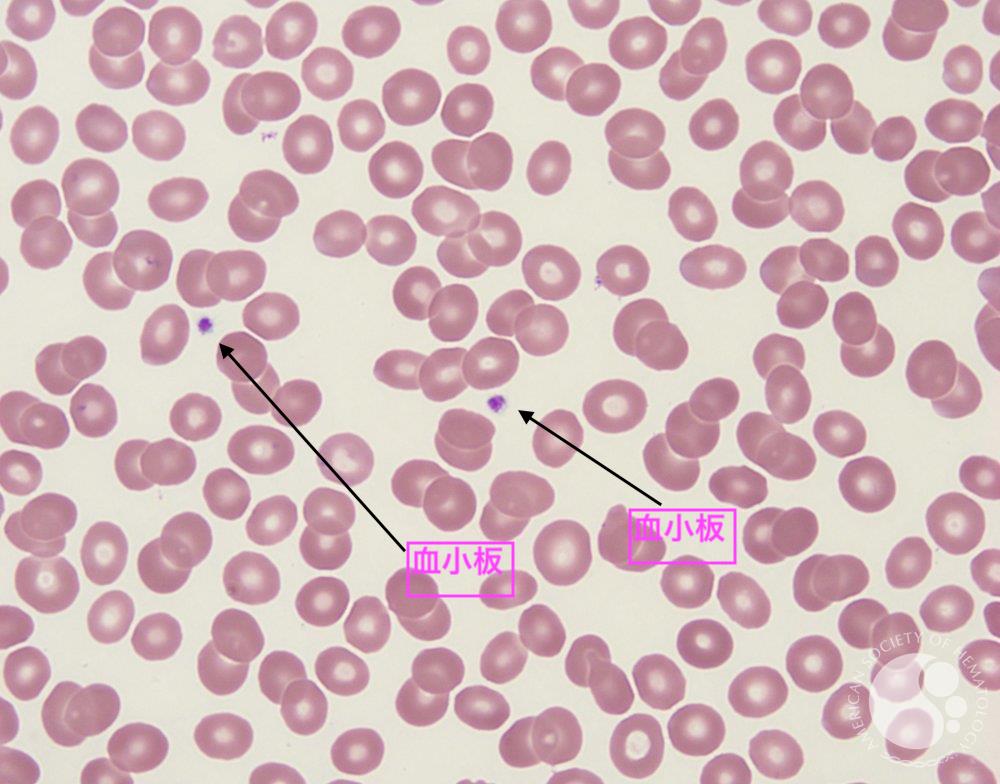

鉄欠乏性貧血で血小板が増加するのはよく見られる所見

当院に来院される患者様は、健康診断や別の病院の検査で貧血を指摘されたり、上記のような症状があってご自身で貧血を疑い、来院される方が多くおられます。

その中で、特に他院で検査を受けられた方の中で、「貧血は鉄欠乏のせいだと思いますが、血小板が多い原因がよく分からないので、血液内科に行ってください」と言われて来院される方もおられます。血小板とは、血液中の止血に関与する重要な細胞成分です。法定内容の職場健康診断では血小板数は含まれていませんが、報告書には書かれていることがあります。

血液中の細胞成分

- 白血球

- 赤血球

- 血小板

実は、鉄欠乏性貧血では、しばしば軽度の血小板増加を伴います。血液内科医の中では常識的な知見ですが、国家試験に出るような知識ではなく、内科の先生であっても、何か別の血液疾患を合併しているのではないかと心配され、ご紹介いただくケースがあります。鉄欠乏性貧血で血小板が増加することをご存じであったとしても、別の疾患が隠れている可能性を疑うことは重要であり、専門医を受診することは望ましいと言えます。

インターネット上の一般的な解説ページでは、血小板が増加する原因として、反応性血小板増多症(大量出血で、止血のために血小板が増加)や本態性血小板血症(など骨髄増殖性疾患)などが書かれており、よく調べてこられる患者様は「自分はどこかから出血しているのではないか、血液の難しい病気ではないか」と心配しておられたりします。しかし、実際のところ鉄欠乏性貧血が頻度の高い病気であるため、鉄欠乏性貧血に伴う血小板増加も非常によく出くわす所見なのです。

なぜ鉄欠乏性貧血で血小板が増加するのか?

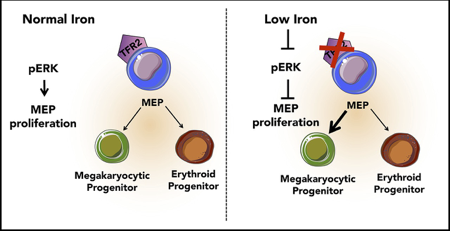

ただ、なぜ鉄欠乏性貧血で血小板が増加するのか、実はそのメカニズムはよく分かっていません。私もその知識として知ってはいたものの、論文などを調べたことはありませんでしたが、鉄欠乏性貧血で血小板が増加するメカニズムに関する論文が2019年にBlood誌に掲載されているのを知りました(Juliana Xavier-Ferrucio, et al. Blood (2019) 134 (18): 1547–1557.)。

この論文によると、貧血時に増加するエリスロポエチンというホルモンが血小板も増加させるという説がありましたが、実験的には証明されておらず、エリスロポエチン濃度と血小板数の相関は弱く、また、血小板数が増えていない症例でもエリスロポエチンが上昇している場合があるということです。

上記の血液細胞というのは骨髄で作られているというのは一般に知られているかと思います。上に示した白血球、赤血球、血小板というのは、それぞれ別々に骨髄で作られているのではなく、もともとは造血幹細胞という、すべての血液細胞に分化する可能性を持った細胞から作られています。そして、造血幹細胞から、白血球、赤血球、血小板はランダムに作られているのではなく、環境や遺伝などに影響を受けつつ、適切に調整されて作られています。

たとえて言えば、パン屋で製造されるパンは全て同じ小麦粉から作られています(お店によっては、パンの種類によって小麦粉を使い分けられているのかもしれませんが、それはさておき)。朝に、季節や世間の流行などから、どのパンが売れるかを店長が予測し、食パンや菓子パン、調理パン(サンドイッチなど)などをそれぞれどれくらい作るのか決めておられるのかと思います。血液の場合は、本人が頭で考えているのではありませんが、それと同じようなことが行われているとご想像ください。

専門的なので詳細は割愛しますが、上記の論文では、鉄欠乏状態では、赤血球と血小板のモトになる細胞(赤芽球巨核球前駆細胞)から、赤血球ではなく、血小板が多く作られるように偏りが生じていることが示されています。鉄が不足している状態では、ヘモグロビンを合成できず、正常な赤血球を作ることが出来ないために、そのような仕組みになっているのかと想像されますが、正確なところは不明です。

鉄欠乏性貧血に伴う血小板増加はどうすれば治療できるのか?

シンプルに、鉄剤を投与すれば血小板は速やかに正常範囲に戻っていきます。つまり、鉄欠乏性貧血自体の治療と同じであり、特別な対応は不要です。

鉄欠乏性貧血に伴う血小板増加で重大な合併症はあるのか?

論文を検索しますと、鉄欠乏性貧血に伴う血小板増多の合併症として、脳神経外科の領域で、鉄欠乏性貧血に脳静脈洞血栓症に合併したという症例報告が散見されました(脳卒中 35: 221–226, 2013、脳卒中 42: 258–263, 2020)。ただ、前者の論文では鉄欠乏性貧血の既往はあったものの血小板増多は見られておらず、必ずしも血小板増多が血栓症に影響するとは言えないのかなと思います。

ただ、鉄欠乏性貧血は頻度も多く、無症状もことも多いので、たいしたことがない病気として放置されがちですが、心身の不調を引き起こしたり、まれながら重大な合併症を起こしたりする場合があり、適切な対応が必要と考えられます。